A fraude da psicofarmacologia (parte 1)

Como foi produzida a indústria dos medicamentos psiquiátricos e a propaganda que a tornou tão popular.

Nesse artigo e no próximo procuraremos abordar de forma bastante resumida o principal paradigma da psiquiatria nos últimos 70 anos, o da psiquiatria biológica, por meio de sua consequência mais concreta: o desenvolvimento da indústria psicofarmacêutica, sua incrível expansão e seus efeitos sobre a saúde mental das populações atendidas por um sistema de saúde que opera nessa lógica. As concepções de mente e psiquismo que embasam essa prática – e que, como veremos, são curiosamente mais uma justificativa “científica” criada a posteriori do que uma concepção teórica que deu origem a uma prática médica – serão abordadas apenas de passagem, pois em um próximo artigo pretendemos debater essa questão mais a fundo.

Hoje em dia vemos em muitas partes, desde campanhas de conscientização feitas por ONGs, governos, indústrias, associações, até os comentários de pessoas nas redes sociais, nas conversas, a concepção da importância de entender que os diagnósticos mais comuns da psiquiatria, como depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros, são doenças de origem orgânica, biológica e com um vínculo genético. Essa noção é evocada frequentemente pelos que foram diagnosticados com algum desses males como uma oposição aos que encaram as doenças mentais como “fraqueza”, “frescura” ou coisas do tipo. Parece bom ter um argumento que valide seu sofrimento como algo “científico” diante de quem o desmerece com argumentos morais. Mas há uma perigosa armadilha nisso.

A “prova” que todos utilizam habitualmente é o discurso que foi popularizado pela psiquiatria moderna: trata-se de um desequilíbrio neuroquímico em que as taxas de neurotransmissores cerebrais, como a dopamina ou a serotonina, estão desreguladas. Por isso, é um problema de saúde “como qualquer outro”, e que, “como qualquer outro” tem um tratamento medicamentoso adequado, que pode ser prescrito por um especialista – um psiquiatra – para que seu cérebro fique regulado e volte a funcionar normalmente. A comparação mais comum é com a insulina, que regularia a glicose dos diabéticos (o que em si já é um equívoco, mas deixemos esse debate para outro dia). É doença porque tem uma “prova biológica” disso. Sobre essa base teórica, que considera que a doença para ser “real” necessita de um “substrato fisiológico”, discutiremos mais à frente; do que trataremos aqui são suas consequências.

Bom, para o bem ou para o mal esse texto cumpre o papel de dizer que essa história é uma mentira construída sob uma massiva campanha de propaganda regada a bilhões de dólares da indústria farmacêutica. E, não, não se trata de nenhuma teoria da conspiração. O brilhante e extensivamente documentado livro do jornalista estadounidense Robert Whitaker, “Anatomia de uma epidemia”, lançado originalmente em 2010 e traduzido ao português por Vera Ribeiro e editado pela Fiocruz conta em sórdidos detalhes essa história. Tomaremos os dados por ele levantados a partir de uma ampla gama de pesquisas, entrevistas e investigação de diversas fontes como base fundamental para o que apresentamos nesse texto. Mas deve-se ter em mente que ele não é o único; a corrente crítica ao modelo psiquiátrico hegemônico é bastante antiga, desde pelo menos o movimento antipsiquiatria dos anos 1960, e vem ganhando muitos adeptos frente aos crimes praticados pela indústria farmacêutica em conluio com a medicina acadêmica. Nomes como Peter Gøtzche, Sami Timimi, Joanna Moncrieff, Peter Breggin, entre tantos outros, têm fornecido profundas e fartamente embasadas em evidências científicas contra as práticas e teorias da psiquiatria.

Comecemos com um dado bem eloquente sobre a causa mais concreta para o impulso irrefreável do aumento das drogas psiquiátricas: em 1987 – quando a suposta “revolução” psicofarmacólogica já tinha mais de trinta anos e estava às vésperas de seu segundo grande impulso com o lançamento do Prozac – os EUA gastavam US$ 800 milhões de dólares em drogas psiquiátricas; em 2007 esse número chegava a US$ 40 bilhões. Um aumento em 50 vezes em apenas vinte anos1.

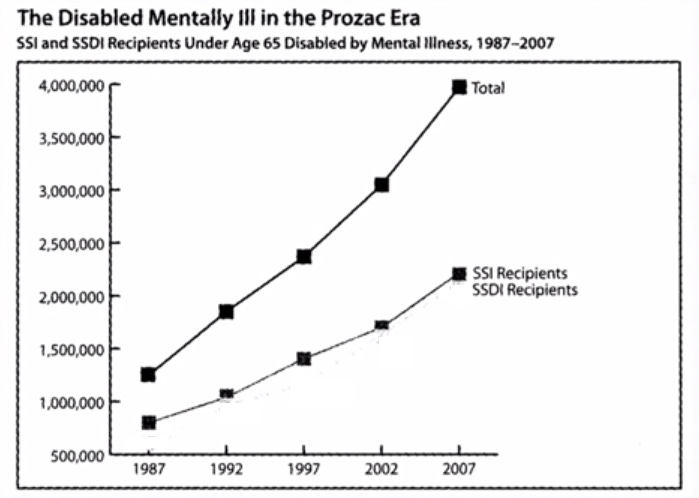

Contudo, ao contrário do que seria de se esperar, esse aumento assombroso no consumo de drogas psiquiátricas não representou uma contrapartida em termos de saúde pública. Se os remédios são tão eficazes para combater os problemas de saúde mental, seria de se esperar que eles estivessem sendo reduzidos. Mas não: nos EUA, a capital mundial da indústria psicofarmacêutica, em 1955, havia 355.000 pessoas internadas em hospitais psiquiátricos por doenças mentais, ou seja, 1 em cada 468 americanos. Whitaker compara esses números com os que recebem pensão do governo em decorrência de doenças mentais, uma vez que o modelo de internação psiquiátrica foi – felizmente – colocado em desuso: em 1987 havia 1,25 milhões de americanos recebendo pensão do governo por esse motivo.

Se quisermos, contudo, comparar apenas os dados das pensões (já que poderia se argumentar discrepâncias entre os critérios das internações e das pensões de diversas ordens), Whitaker nos fornece também esse dado. Em 1987 o Prozac é liberado para comercialização pelo governo dos EUA. Em duas décadas, no ano de 2007, o número de pensionistas por incapacitação para o trabalho em decorrência de doenças psiquiátricas era de 3,97 milhões, ou seja, 1 a cada 76 americanos. Mais do que o dobro de 1987 e seis vezes mais do que os internados de 19552.

Entre os jovens, particularmente, a epidemia de doenças mentais deu um salto ainda mais abrupto. Um estudo de 2007 da revista Archives of General Psichiatry apontava que o número de crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno bipolar aumentou 40 vezes entre 1994 e 2003: de 25 a cada 100 mil pacientes, para 1.003 a cada 100 mil pacientes. Esse estudo foi divulgado no jornal Folha de S. Paulo com entrevistas de psiquiatras que forneciam uma explicação sucinta para o fenômeno: era apenas um reflexo no aperfeiçoamento do diagnóstico, que permitia identificar jovens adoecidos que antes passavam batidos3. Falando do Brasil, na mesma edição da Folha aparecia uma reportagem sugerindo que o aumento só não era tão grande em nosso país pela insuficiência de diagnósticos. Mesmo assim, no Hospital das Clínicas da USP naquele ano o número de crianças com esse diagnóstico passou de 22 em 1995 para 135 em 20074.

Além do aumento do número de pacientes psiquiátricos em geral, como os dados acima demonstram, o aumento em relação aos transtornos afetivos – fundamentalmente a depressão e o transtorno bipolar – foram particularmente chamativos. Nos EUA, em 1955, havia 50.937 pessoas em hospitais psiquiátricos com esses diagnósticos. Em 2010 estimava-se que 1,4 milhões de americanos recebiam pensões por incapacitação em decorrência dessas doenças. Entre os jovens, a tendência se agrava em relação aos transtornos afetivos: em 2006 46% dos adultos jovens (18 a 26 anos) que recebiam pensão por doenças psiquiátricas enquadravam-se em um transtorno afetivo (e 8% em transtorno de ansiedade)5. Um relatório do governo americano de 2008 afirmava que 1 em cada 16 adultos jovens dos EUA tinha uma “doença mental grave”6.

O que acontece então? Seria apenas a “melhora dos diagnósticos” que fez o número de enfermidades mentais se revelar como uma das principais epidemias da saúde pública contemporânea? De acordo com essa lógica, sempre vivemos em um mar de doenças mentais, mas apenas não nos dávamos conta disso. É isso que a psiquiatria moderna quer nos fazer acreditar. Poderia ser difícil, mas eles tem o mais importante aliado no capitalismo: o capital. Sobre o argumento de “aperfeiçoamento do diagnóstico”, chama a atenção o fato de que mesmo um fervoroso defensor do modelo psiquiátrico e biomédico como o psiquiatra Allen Frances, coordenador da quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o mais popular “manual” de psiquiatria do mundo, tenha escrito um livro criticando o excesso de diagnósticos e de medicalização. Claro que a expansão do diagnóstico cumpre também um papel – que abordaremos em outro texto – mas o que queremos apontar aqui é o impacto da iatrogenia: as doenças causadas, agravadas ou tornadas crônicas pelo próprio tratamento médico. Essa é a barbárie que a indústria farmacêutica e a psiquiatria tem ocultado há décadas.

Primeiro os remédios, depois as teorias

Hoje vemos como bárbaros diversos métodos utilizados na psiquiatria em sua era pré-farmacológica: duchas de alta pressão torturantes contra os pacientes; injeções de sais metálicos; soro equino; arsênico; até a extração de dentes de seus pacientes foi reportada pelo superintendente do Hospital Estadual de Trenton, em Nova Jersey, como um “sucesso” em 19167. Esses foram os primeiros “êxitos” de um momento em que a psiquiatria quis se transformar em “ciência”, ou seja, abandonar o que chamavam de “tratamento moral” instituído por Phillipe Pinel e implementar tratamentos físicos. O objetivo dos psiquiatras era, enfim, alcançar o status de outras especialidades médicas que tinham tratamentos “eficazes e comprovados” para as enfermidades. Seguiu-se essa linha com os comas insulínicos induzidos, as terapias convulsivas com veneno (metrazol) ou com eletrochoque (essa utilizada até hoje com uma “eficácia” comprovada que tem muito em comum com os psicofármacos).

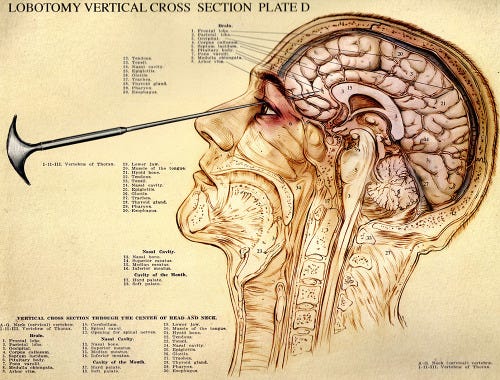

O mais “revolucionário” dos tratamentos desse período rendeu a seu criador, Antonio Egaz Moniz, o prêmio Nobel de Medicina. Tratava-se da lobotomia, intervenção cirúrgica que são cortadas as vias de ligação dos lobos frontais do cérebro com o tálamo. Ou seja, uma lesão cerebral irreversível. Esse “milagroso” procedimento “transforma animais selvagens em criaturas gentis, no curso de algumas horas”, como afirmou o New York Times8. 6% dos pacientes não sobreviviam ao procedimento. Foi realizado em cerca de 50.000 pessoas apenas nos EUA, inclusive em crianças com “mau comportamento” (qualquer semelhança com o que ocorre hoje com psicofarmácos e a Ritalina para medicar crianças hiperativas não é mera coincidência)9.

A lobotomia atingiu seu auge de popularidade no período pós-segunda guerra, quando foi amplamente utilizada em veteranos traumatizados com os horrores dos combates. Chegaram ser realizadas 5 mil procedimentos por ano nos Estados Unidos, com um saldo de 250 a 500 mortes, entre os casos de “sucesso” que deixavam os pacientes lesionados permanentemente “dóceis”10. A barbárie da lobotomia – bem como da abordagem psiquiátrica manicomial, um capítulo monstruoso no qual não entraremos aqui – e de seu uso foi popularizada com o brilhante filme “Um estranho no ninho”, de 1975.

A lobotomia caiu em desuso com a descoberta do primeiro psicofármaco: a clorpromazina. Contudo, ainda são utilizados outros métodos de “psicocirurgia” em muitos hospitais, como a cingulotomia, que, por meio de um eletrodo colocado dentro do cérebro, destrói tecidos de 8x18mm. Como afirmou o próprio Reese Cosgrove, o psicocirurgião mais importante dos EUA, “Não entendemos a fisiopatologia: não temos nenhuma compreensão dos mecanismos que fazem o procedimento funcionar”11. Ou seja, eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo com a mente do paciente, mas sabem que “funciona” (da mesma forma que “souberam” que a lobotomia, as injeções de insulina, as duchas d’água de alta pressão e outros métodos hoje ridicularizados “funcionavam”). Parece selvagem para você? Infelizmente veremos que com os remédios a coisa não é tão diferente.

O primeiro remédio psiquiátrico, a clorpromazina, foi descoberto por um cirurgião francês, Henri Laborit, em 1949, seu uso seria o de um anti-histâminico para cirurgias. Mas logo ele viu que ela possuía um efeito sedativo e cogitou sua possibilidade como anestésico. Em 1951, num congresso em Bruxelas, sugeriu que poderia ter uso psiquiátrico pois “produzia uma verdadeira lobotomia medicamentosa”. Não nos parece um dado menor que a comparação do sucesso da droga tenha sido com o procedimento “domesticador” da lobotomia. Veja como descreveram os efeitos da clorpromazina os psiquiatras Jean Delay e Pierre Deniker, que em 1952 passaram a administrá-la a pacientes psicóticos na França:

“Sentado ou deitado, o paciente permanece imóvel na cama, amiúde pálido e com as pálpebras abaixadas. Mantém-se em silêncio na maior parte do tempo. Quando interrogado, responde após uma pequena demora, devagar, em tom monótono e indiferente, expressando-se em poucas palavras e emudecendo depressa. Sem exceção, a resposta costuma ser válida e pertinente, o que mostra que o sujeito é capaz de atenção e reflexão. No entanto, raras vezes toma a iniciativa de formular alguma pergunta; não expressa preocupações, desejos nem preferências. Em geral, tem consciência da melhora trazida pelo tratamento, mas não manifesta euforia. A aparente indiferença ou a demora na reação aos estímulos externos, a neutralidade emocional e afetiva, a redução da iniciativa e da preocupação, em alteração da percepção consciente ou das faculdades intelectuais, constituem a síndrome psíquica decorrente do tratamento”12.

Corretamente, os psiquiatras na época – o que não duraria muito tempo – não consideraram que estavam “curando” e nem sequer “tratando” alguém com essa administração medicamentosa, mas sim facilitando o “manejo” dos pacientes ou ajudando a que fosse feito o tratamento terapêutico (a psiquiatria ainda tinha como modelo hegemônico a psicanálise e suas variações). Mesmo Deniker alertou para os graves efeitos colaterais que rapidamente surgiam (para além dos próprios efeitos psíquicos descritos acima): sonolência reversível e, depois, discinesia (movimentos involuntários e anormais), hipercinesia (movimentos excessivos) e parksonismo (já uma primeira indicação de lesões cerebrais)13. Assim, foi descoberto o primeiro remédio da classe dos “neurolépticos”.

Logo em seguida surgiria o primeiro tipo de tranquilizante, descoberto de forma semelhante: procurando um antibiótico de tipo gram-negativo, o químico Frank Berger esbarrou em uma substância que causava um tipo novo de relaxamento muscular e letargia em cobaias animais. Desenvolvendo essa droga, chegou ao meprobamato, logo introduzido no mercado pela empresa farmacêutica para a qual Berger trabalhava, a Wallace Laboratories. Com o nome de Miltown, essa droga passou a ser comercializada e levou a um efeito cascata em que outros laboratórios correram atrás de substâncias com efeitos semelhantes, como o clordiazepóxido, desenvolvido pela Hoffman-La Roche e comercializado com o nome de Librium.

Os efeitos “antiansiedade” obtidos com cobaias se expressavam em ratos que pressionavam alavancas para conseguir comida mesmo sabendo que levariam um choque. Como sintetizou um artigo em uma publicação científica da época, traduzindo em termos humanos, “isto significa que ainda poderia sentir medo ao ver um carro acelerar na sua direção, mas o medo não o faria correr”14. Claro que a propaganda para o grande público pintava os efeitos sedativos do Miltown em cores bastante diversas.

A última das três descobertas que impulsionaram a chamada “revolução psicofarmacológica” foi a iproniazida: surgida a partir de combustíveis alternativos para foguetes desenvolvidos por cientistas alemães na segunda guerra, a iproniazida foi sintetizada em 1951 por químicos da Hoffman-La Roche para servir como remédio para a tuberculose. Administrada em sanatórios, constatou-se um efeito colateral de deixar os pacientes excessivamente animados, e então passaram a testar a iproniazida como remédio para pacientes deprimidos. A alta coleção de efeitos colaterais dos tuberculosos tratados com a droga, como tonteira, constipação, dificuldade para urinar, neurite, sensações irritantes na pele, confusão e psicose, não foram suficientes para desmotivar o psiquiatra Nathan Kline, que em 1957 relatou que os pacientes tratados com iproniazida por pelo menos cinco semanas apresentavam melhora dos sintomas da depressão. Assim, foi colocado em uso médico o primeiro “estimulante”, como foi classificada inicialmente a iproniazida.

Esse brevíssimo relato do surgimento das três primeiras drogas psiquiátricas entre 1954-1957 é suficiente para levantar o questionamento sobre os métodos supostamente “científicos” por trás da indústria farmacêutica. Essas drogas, que passaram a ser administradas pelos médicos, não tinham nenhum conhecimento sólido a seu respeito estabelecido. Não se conheciam seus mecanismos de ação, a forma como agia sobre o cérebro, e nem sequer havia uma teoria minimamente embasada na ciência médica sobre quais seriam os fatores etiológicos (as causas) das doenças mentais. Os medicamentos foram desenvolvidos sob a base do mais rasteiro empirismo, com critérios de tornar pacientes mais “administráveis” pelos médicos, ou de aliviar sintomas isolados.

O que garantiu então a construção da credibilidade dessas substâncias para os pacientes?

Corporativismo, propaganda, governo e imprensa a serviço da fábula medicamentosa

Nos EUA a regulamentação das medicações está associada desde o início ao corporativismo médico e uma iniciativa que, longe de ter como objetivo a garantia de “comprovação científica” ou mesmo de “eficácia”, procurava estabelecer uma reserva de mercado aos médicos na qual estes fossem os únicos detentores “legítimos” do conhecimento sobre as doenças e suas curas. Isso começa no início do século XX com a American Medical Association (AMA – Associação Médica Americana) que organizava sob seus próprios critérios um “departamento de propaganda” que supostamente dizia quais remédios eram “charlatanice” e quais eram “eficazes” (que essa atribuição seja a do departamento de “propaganda” já diz tudo). É evidente, os remédios “éticos” da AMA eram os produzidos pela indústria farmacêutica. Assim, se consolida a primeira aliança corporativista entre médicos e indústria, em que a credibilidade dos médicos é utilizada para legitimar a indústria, e os remédios desta são os instrumentos que conferem o nicho exclusivo aos médicos, já que são eles que os receitam.

O segundo passo nesse processo foi a entrada do governo, em 1938, nesse jogo de reserva de mercado, em que a FDA (Federal Drug Administration) aprovaria os remédios “seguros” (a eficácia só foi colocada em questão em 1980, com direito a campanha da AMA contra a necessidade de que essa precisasse ser comprovada). Depois, em 1951, uma lei instituiu que as receitas médicas seriam obrigatórias para a compra e venda de medicações. Estava assegurada, de uma vez por todas, a reserva de mercado dos médicos como detentores da saúde e da doença. Aos pacientes caberia serem seus clientes, aos farmacêuticos, tornarem-se varejistas da indústria obedecendo às prescrições dos todo-poderosos médicos. Os médicos, por sua vez, tornam-se os “garotos propaganda” das inovações da indústria. Como disse a revista Fortune, em 1965: “Ao que parece, a posição do próprio médico no mercado é fortemente influenciada por sua reputação de uso das drogas mais recentes”15.

Longe de negar esse papel, os médicos o abraçaram, posto que ele legitimava sua posição de status social e de alto valor comercial. Assim, tomando para si o papel de publicitários, a AMA, junto com a Sociedade Francesa de Medicina e a empresa farmacêutica Smith Kline, criaram em 1951 (mesmo ano em que os médicos tornaram-se os monopolizadores da prescrição de diversos remédios) um programa de televisão, The March of Medicine (A Marcha da Medicina) para divulgar os “espetaculares avanços” dos seus produtos. A imprensa em seu conjunto divulgava o que era passado pela própria indústria. Para que tenhamos uma ideia das cifras dessa “parceria comercial”: a receita da indústria farmacêutica ultrapassou um bilhão de dólares em 1957; a renda dos médicos duplicou entre 1950 e 1970; a receita proveniente de propagandas de remédios em publicações da AMA saltou de 2,5 milhões de dólares em 1950 para 10 milhões de dólares em 1960, e uma resenha dessas publicações em 1959 afirmou que 89% dos anúncios não trazia informação sobre seus efeitos colaterais16.

Foi isso que garantiu o instantâneo sucesso da venda das drogas psiquiátricas, muito distante de qualquer tipo de consideração teórica ou clínica, de qualquer tipo de preocupação com a segurança ou modo de ação dos remédios sobre os pacientes. A imprensa se encarregou de popularizar os produtos, botando lenha na fogueira do nascente capitalismo psicofarmacêutico. O Miltown (meprobamato) foi o maior estouro de vendas, uma vez que ele era utilizado para acalmar a ansiedade, e não para pacientes psicóticos graves ou deprimidos (que eram raros nessa época pré-iatrogenia psicofarmacológica). Surgiram aí termos tão utilizados para a venda desses produtos, como “a pílula da felicidade”, termo utilizado pela revista Changing Times para descrever o Miltown17. Começaram nessa época também as extravagantes propagandas em eventos médicos, como o caso em que a Wallace Laboratories, produtora do Miltown, pagou 35 mil dólares a Salvador Dalí (cuja esposa era uma usuária de Miltown, diga-se de passagem) para que esse fizesse uma instalação em uma convenção da AMA como forma de publicidade. Whitaker relata em seu livro, “Os participantes entravam num túnel escuro e gerador de claustrofobia, que representava o interior de uma lagarta – seria essa a sensação da ansiedade –, e ao emergirem de novo na luz deparam com uma dourada ‘borboleta da tranquilidade’, metamorfose que se devia ao meprobamato”18.

Essa pesada artilharia publicitária não apenas ajudou a vender essas drogas cujos efeitos psíquicos eram absolutamente desconhecidos, mas também obteve a mudança de seu próprio status: quando lançados, a clorpromazina era tida como um “tranquilizante potente”, o meprobamato um “tranquilizante leve” a iproniazida um “estimulante psíquico”. Não se falava em nenhum deles como “cura”. Isso mudou rápido: logo os termos “antipsicótico” e “antidepressivo” foram cunhados, associados à ideia de que às drogas corrigiam “desequilíbrios químicos no cérebro” e, portanto, “curavam”.

Entrevista com Robert Whitaker:

Robert Whitaker. "Anatomia de uma Epidemia". Editora Fiocruz, 2017. pp. 24-25.

Maria Rita Kehl. "O tempo e o cão". Boitempo Editorial. pp. 51-52.

ibidem.

Whitaker, op. cit., p. 25.

idem, p. 27.

idem, p. 59.

idem.

idem.

Andrew Solomon. "O Demônio do Meio-dia". p. 151.

idem, p. 152.

Whitaker, op. cit., p. 65.

idem, p. 66.

idem, p. 67-68.

idem, p. 69.

idem, p. 72.

idem, p. 73.

idem, p. 74.

Dada as pernas com que tem andado a medicina, é melhor deixar o fígado doer.